Wem gehört die Stadt? Wer entwickelt die Stadt?

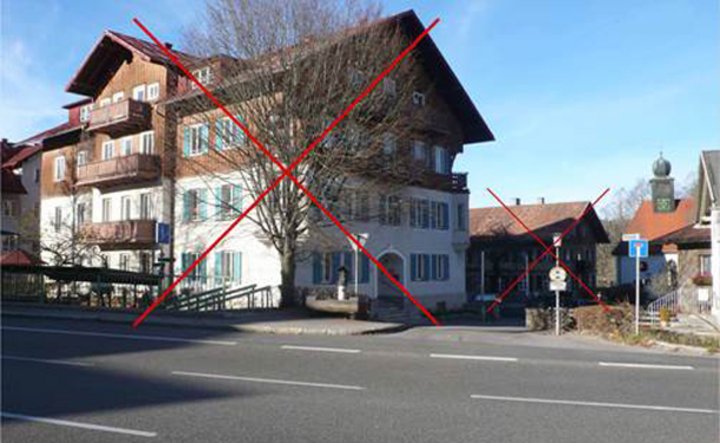

Der Hotelturm am Berliner Platz wäre mit starken, weitreichenden und langfristigen Konsequenzen für Kempten und das Allgäu verbunden. Aus diesem Grund haben sich architekturforum allgäu und BDA bewusst Zeit genommen, um zu dem sehr komplexen Thema möglichst fundiert und vielschichtig Stellung nehmen zu können.

Es ist dabei unerlässlich, Fragen zum Städtebau, aber auch zur Stadtentwicklung und zur Verfahrenskultur auf mehreren Ebenen zu stellen, bevor es überhaupt möglich ist, über das einzelne Projekt dieses Hotelturms am Berliner Platz zu diskutieren, geschweige denn, darüber entscheiden zu können. Bevor diese Fragen nicht sorgfältig untersucht, in Ruhe mit der Bürgerschaft diskutiert und ausgewogen beantwortet sind, bedeutet der Bau eines Hotelturms am Berliner Platz, den vierten vor dem ersten Schritt zu machen, was aus unserer Sicht ein erhebliches Risiko für Kempten darstellen kann. Der Zeitdruck, der offensichtlich hier vom betreffenden Investor aufgebaut wird, ist äußerst kritisch zu sehen und sollte überdacht werden. Aus großen städtebaulichen Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit in Kempten, zu denen das architekturforum allgäu kritisch Stellung genommen hat und die inzwischen in der breiten Öffentlichkeit ebenso skeptisch gesehen werden, können hier ebenso Lehren gezogen werden.

Zum Städtebau stellen sich uns folgende Fragen:

. Sind weitere bauliche Hochpunkte wie Hochhäuser in Kempten überhaupt gewollt?

Welche städtebaulichen, funktionalen und wirtschaftlichen Ziele strebt Kempten an, die dann eben am besten mit oder eben ohne Hochhäuser erreicht werden können?

. Mit welchem Stadtbild möchte Kempten hier vor Ort und über die Stadtgrenzen hinaus verbunden werden?

. Wenn weitere bauliche Hochpunkte denkbar und gewünscht sein sollten, wo werden diese dann optimal in Bezug auf die historisch gewachsene Stadt und deren charakteristische Landschaft und markante Topographie angeordnet?

. Soll die bauliche Freihaltung der grünen Hänge entlang des Illertals, wie die an der Keckwiese, auch zukünftig städtebauliche Regel bleiben?

. Basiert eine städtebauliche Entwicklung am Berliner Platz bzw. auf der Keckwiese – ob Hochhaus oder nicht – konzeptionell und inhaltlich auf den Zielen der Vorbereitenden Untersuchung für die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen im Bereich Berliner Platz und Artilleriekaserne, die bereits begonnen wurde, und auf den Zielen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) zum Fokusgebiet II - Konversionsgebiet Berliner Platz?

Bei der Stadtentwicklung von Kempten und bei der Verfahrenskultur in der Stadt sehen wir die anschließenden Fragen und stellen unsere entsprechenden Forderungen zur Diskussion:

. Wie kann die Stadt Kempten eine aktivere und vorausschauendere Stadtentwicklung betreiben statt defensiv und schnell reagieren zu müssen, wenn ein Investor auf den Plan tritt und dann nahezu uneingeschränkt bestimmt, welche funktionalen oder wirtschaftlichen Programme und welcher Städtebau umgesetzt wird?

. Aus unserer Sicht hat dies mit Planungsprozessen und insbesondere mit einer Verfahrenskultur zu tun. Es geht dabei um die Frage: Wer entwickelt die Stadt? Wer entwickelt Kempten? Investoren oder in erster Linie die Bürgerinnen und Bürger und ihre gewählten Vertreter?

Was sollte zuerst da sein? Die Anforderungen des Investors oder die Ideen aller Akteure Kemptens und die Erfordernisse der Stadtbewohner mit dem entsprechenden Programm für den Ort, der entwickelt und bebaut werden soll? Der bekannte Stadtplaner Prof. Karl Ganser äußert sich dazu in „Wege zur Baukultur – Heimat schützen, Heimat schüren“ eindeutig: Bevor gebaut wird, sollte geprüft werden, „ob es einen besseren Standort, ein verträglicheres Programm und einen Investor mit mehr Baukultur geben könnte. Die Suche nach Alternativen kann mit einem ‚Programm-Wettbewerb‘ organisiert werden.“

. Wenn das Programm und der für den Bauort, die Stadt und das Programm passendste Investor gefunden ist und städtebauliche Fragen wie die weiter oben genannten beantwortet sind, dann ist es sinnvoll, einen geregelten städtebaulichen Wettbewerb durchzuführen. Die Auslobung eines solchen Wettbewerbs wurde, wie der Presse zu entnehmen war, wohl auch in der nichtöffentlichen Sitzung des Kemptener Gestaltungsbeirats gefordert. Wir unterstreichen an dieser Stelle diese Forderung, betonen aber zugleich die Notwendigkeit der Einhaltung der genannten Prozessschritte und die hohe Bedeutung der Verfahrenskultur für die Stadtentwicklung, um letzte Mittel wie die eines Bürgerentscheids vermeiden zu können. An dieser Stelle sehen architekturforum allgäu und BDA im Interesse eines transparenten und offenen Planungsprozesses auch die Erfordernis, dass der vom Stadtrat eingesetzte Gestaltungsbeirat das Projekt Hotelturm baldmöglichst in öffentlicher Sitzung behandelt.

. Die Frage einer vorausschauenderen und strategischen Stadtentwicklung betrifft unseres Erachtens auch ein strukturelles Manko innerhalb der Stadtverwaltung, wo derzeit Stadtentwicklung und Stadtplanung zwei unterschiedlichen Referaten zugeordnet sind und außerdem das eminent wichtige Tätigkeitsfeld der Stadtentwicklung im Vergleich zu anderen Städten in der Größe Kemptens mit zu wenig Stellen ausgestattet ist. Damit können unserer Ansicht nach die Weichen für die Allgäu - Metropole alleine kapazitätsmäßig und inhaltlich nicht weitblickend genug gestellt werden. Wir regen daher an, Stadtwicklung und Stadtplanung zusammenzuführen und entsprechend personell auszustatten.

. Zu einer zeitgemäßen Verfahrenskultur und zur Frage, wer Kempten entwickelt, also eigentlich, wem die Stadt „gehört“, zählt schließlich auch die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und die Mitwirkung aller Akteure in der Stadt an einem solchen städtebaulichen Projekt. Hier widersprechen wir dem Investor mit Nachdruck, der laut Presse ein öffentliches Mitspracherecht wie seinerzeit am Hildegardplatz keinesfalls möchte. Da ein Hotel in einer solchen Größenordnung über die Stadtgrenzen ausstrahlen würde, ist unserer Meinung auch eine regionale Perspektive bei der Planung einzunehmen, damit das „Allgäu“ nicht nur eine Marke ist, sondern auch gelebte Zusammenarbeit bedeutet. Wirkliche und ernstgemeinte Bürgerbeteiligung ist heute nicht mehr wegzudenken und aktiv zu betreiben, wenn Projekte nachhaltigen Nutzen für alle bringen sollen – auch für die Investoren. Aus diesem Grund können einzelne Projekte, wie der Hotelturm, nicht von einer Bürgerbeteiligung ausgenommen werden. Eine aktive Bürgerbeteiligung oder besser Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe sollte kontinuierlich und nicht nur punktuell bei einzelnen Projekten gemacht werden und am Ende auch sichtbare Wirkung zeigen, wenn sie und das damit verbundene Projekt erfolgreich sein sollen. Diese innovative Art der Stadtentwicklung und Verfahrenskultur kann für Kempten zum Standortvorteil werden und entscheidend zur Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger und Gäste beitragen.

Dr. Jörg Heiler, Franz G. Schröck,

Vorstandsmitglied Geschäftsführer

BDA Landesverband Bayern architekturforum allgäu